イオンモールは、商業施設の屋外駐車場にカーポート型太陽光発電設備(以下、ソーラーカーポート)の設置を着々と進めている。国内では2024年から本格的に着手し、全国各店舗への導入を進めている。一部の店舗ではパネル容量が3000kWを超えており国内のソーラーカーポートとしては最大規模といってよいだろう。

この取り組みを支援しているのが住友商事である。同社は四国電力と合同で設立したSun Trinity(本社:東京都千代田区)を通じて、イオンモールのソーラーカーポートの設置を後押ししている。イオンモールは、2040年までに直営モールにおいて太陽光発電だけでなく風力発電、水素エネルギー、蓄電池などの活用も進め、使用する電力の100%を現地で作り現地で使う地産地消を目指している。

住友商事は、イオンモールのほか多くの企業・大学の脱炭素化を支援している。広島大学もそのひとつである。広島大学では、2023年より広島大学・東広島キャンパス内にある約70棟の施設の屋根および7カ所の駐車場を活用し、太陽光発電設備の設置を進めており、2030年までにキャンパス内で使うエネルギーのカーボンニュートラル(温室効果ガス〈GHG〉の排出量を吸収・除去することで実質ゼロにすること)の実現を目指している。

住友商事において、こうした太陽光発電を基軸とした国内事業を担っている部隊が、エネルギーイノベーション・イニシアチブSBU(Strategic Business Unit)のPower Frontierビジネスユニットである。日本政府は、カーボンニュートラルを2050年までに実現することを掲げている。その目標へ向けて、住友商事は2021年に国内組織を再編し「エネルギーイノベーション・イニシアチブ」を発足。企業向けに、グリーン電力(風力や太陽光などの自然エネルギーによって発電された電力)を活用する事業を推進している。グリーン電力は、発電時に二酸化炭素を排出しないため地球温暖化防止に貢献する環境に優しい電力として注目されている。

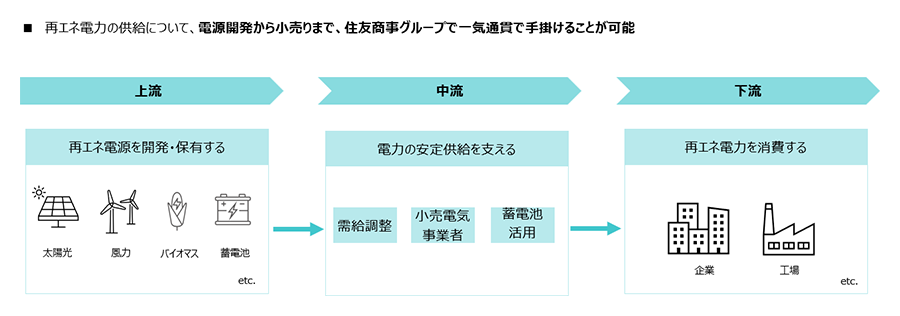

会社としての強みは、グリーン電力の発電からその供給、さらに需要家(企業・個人)までの一連のサプライチェーンにおける、上流から下流までの全ての段階において一気通貫でサポートできる点だ。前述したSun Trinityとの取り組みは上流に位置し、イオンモールや広島大学は下流に位置付けられる。中流においては、電力を安定的に供給するための会社としてENEXIA、サミットエナジー、OPTECH ENERGY(いずれも本社千代田区)などを設立して対応している。上流から下流までの全てのシーンで脱炭素を支援する、まさに“グリーン電力のプラットフォーマー”である。

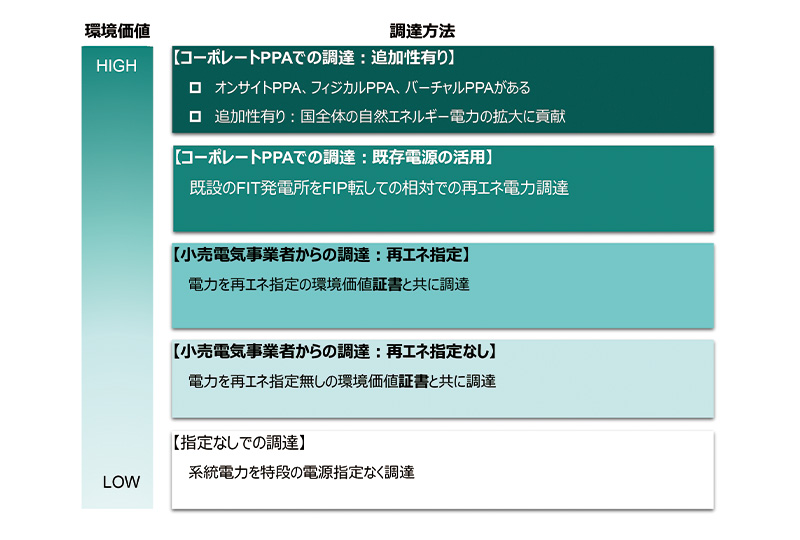

太陽光発電事業の中核と位置付けているのが、「コーポレートPPA」という仕組みである。PPAは電力購入契約(Power Purchase Agreement)を意味する。コーポレートPPAは発電事業者と需要家との電力購入契約のことで、需要家が発電事業者と直接長期契約を結び、新設した太陽光発電設備で発電された再エネ電力を長期・固定単価で調達する方法である。

前述した事例はいずれも、この仕組みを踏襲したものだ。このコーポレートPPAを需要家と個別に締結することにより、いわゆる環境価値(二酸化炭素を排出しないという環境的な価値)を享受してもらう事業にPower Frontierビジネスユニットは注力している。このコーポレートPPAは、環境価値が高い調達方法として位置付けられる。

住友商事は、コーポレートPPAを需要家に提供することにより、企業におけるScope2の脱炭素化を支援する狙いだ。温室効果ガス(GHG)の排出量を算定・報告するための国際的な基準である「GHGプロトコル」では、Scope1、Scope2、Scope3という区分がある。このうちScope2は、他社から供給された電気、熱、蒸気を自社で使用したことによる温室効果ガスの間接的な排出量である。他社から供給された電気がグリーン電力であれば、温室効果ガスの排出量はゼロである。

さらに、需要家である顧客企業を通じて、その企業の従業員や近隣住民に対して脱炭素の取り組みをアピールすることにもなる。イオンモールの例では、ソーラーカーポートで電気を作って使用していることを知ってもらうだけでなく、晴天時には日除けになり、雨天時には雨除けとなることから駐車場利用者の利便性も向上させることができる。自然環境を破壊することなく、駐車場の屋根を有効活用した再生可能エネルギーの地産地消の取り組みは、顧客企業の従業員や近隣住民から良い評判を得られることになり、企業と社会が共に脱炭素社会を目指すことにつながっている。

JP

JP

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る