建機には、高い生産性はもちろん、環境負荷を低減する省エネ性能と、人の安全を重視した安全性能が求められる。住友建機は、これらの要件を満たすために環境負荷の少ない製品開発に取り組んできた。

例えば同社の主力製品である油圧ショベルの場合は、複雑な地形での掘削や積みこみなど過酷な環境で使われることが多く、当然ながら場所によってそれらの条件は異なる。そのため燃費性能を上げるための開発は容易ではなく、しかも平らな道路を走行することを想定しているクルマ以上に、燃費性能をメーカー間で比較するのが難しい。

住友と共創 ~ビジョンを描く~

住友建機

我々の生活を裏で支え、都市開発、ダム建設などのインフラ整備や災害時の復興になくてはならないのが建設機械である。略して建機、あるいは重機とも呼ばれている。その種類は、掘削用の油圧ショベルや道路整備用のアスファルトフィニッシャーのほか、解体工事や金属リサイクル、林業用などの応用機と、多岐にわたる。これらの建設機械をつくっているのが住友建機だ。

建機には、高い生産性はもちろん、環境負荷を低減する省エネ性能と、人の安全を重視した安全性能が求められる。住友建機は、これらの要件を満たすために環境負荷の少ない製品開発に取り組んできた。

例えば同社の主力製品である油圧ショベルの場合は、複雑な地形での掘削や積みこみなど過酷な環境で使われることが多く、当然ながら場所によってそれらの条件は異なる。そのため燃費性能を上げるための開発は容易ではなく、しかも平らな道路を走行することを想定しているクルマ以上に、燃費性能をメーカー間で比較するのが難しい。

どうやって自社製品の省エネ性能をアピールするかが問われる中、同社の油圧ショベルは、2007年に「省エネ大賞」(主催:一般財団法人省エネルギーセンター)を受賞した。専門家による実機を使った燃費性能比較の結果、建機業界で初の受賞となったものだ。以来、フラッグシップモデル(主力の20t級)が2013年に「優秀省エネルギー機器」、2018年に「優秀省エネ機器・システム」(いずれも主催:一般社団法人日本機械工業連合会)として表彰され、3世代連続でアワードを受賞するという快挙を成し遂げている。

一方、省エネ建機を「つくる」だけではなく、「運ぶ」際の脱炭素化も進めている。建機は重機とも呼ばれるように非常に重たい。それゆえ納品の際や修理のために回送する際の輸送手段をどうするかも大きな課題だ。住友建機では、輸送時に排出する二酸化炭素を減らすために、トラックによる陸送だけでなく、部品の鉄道輸送や船による製品の海上輸送へのモーダルシフト(環境負荷の少ない輸送手段に転換すること)にも長年取り組んできた。

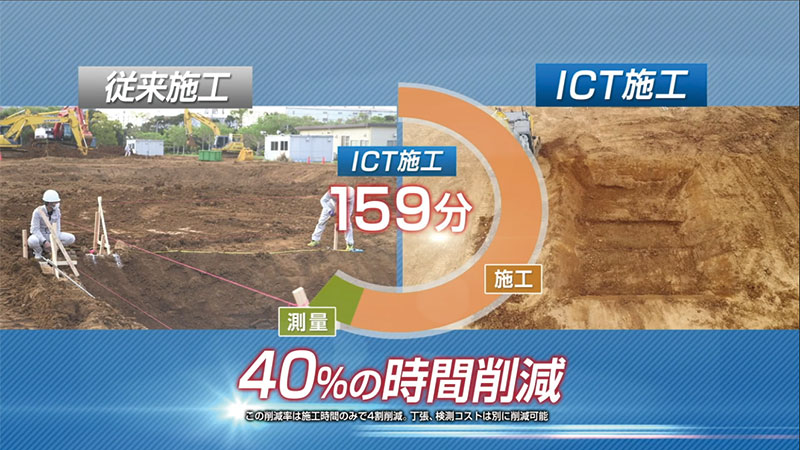

建設・土木業界に目を向けると、取り巻く環境は厳しい。近年、都市開発が増えるだけでなく、道路や建物、水道管などの社会インフラが老朽化し修繕工事の数も増え続けている。その一方で、工事に携わる人材の不足が深刻化している。そのため生産性の向上が急務だ。この対策として国土交通省は、建設・土木工事の現場にICT(情報通信技術)を活用して生産性を上げる「i-Construction」を2016年度から推進している。住友建機もこのコンセプトに則り、ICTを最大限に活用した「ICT施工」に力を入れている。

ICT施工のキー・テクノロジーが、3D(三次元)システムである。建設・土木工事の現場での測量にはドローンも活用し3Dデータを作成。そのデータに仕上がり面の3D設計データを重ね合わせる。3D設計には、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)を取り入れている。

工事の際には、GNSS(全球測位衛星システム)から入手した土壌の測位情報と建機の傾き情報などを基にして、掘削指示が運転席のモニターに表示される。オペレーターは、正確な施工位置をモニターで確認しながら効率的に作業を進めることができる。この“見える化”機能により、熟練者はより早く、そして新人は高精度な作業を安心して実施できるというわけだ。こうした訓練のために、愛知県刈谷市にICT研修センターを開設し、3D測量体験やICT建機への試乗を実施している。

このICT施工により、従来は手作業で行っていた測量作業を軽減し、施工作業の正確性向上と大幅な時間短縮(測量と施工の合計で40%の時間削減)を実現した。その結果、燃料(軽油)を減らすことができ、建機で使う燃料を給油するためのタンクローリーでの給油回数を減らすことにもつながっている。

3Dシステムにより計測作業や誘導員の数を減らす効果があるが、労働災害をゼロにするにはその他にも様々な対策を施さなければならない。そのために開発したのが、機械と人の接触を回避するためのFVM(フィールド ビュー モニター)だ。建機の後方に複数のカメラを設置し、オペレーターから見えにくい後方の視界270度(標準機の場合)を上空からの視点でモニターに表示できるようにした。後方に人がいないかどうかをモニターで確認できる。

さらに、映像を自動解析し、人がいると判断した場合はモニター表示に加えて音で注意を喚起する機能も搭載したFVM2や、安全ベストを着た人を高精度に検知し、人と機械が接近した際に機械を自動で減速・停止する機能にも対応したFVM2+も投入済みだ。「安全ファースト」を前面に押し出し、人の安全を追求している。

住友建機が2024年に策定したミッションは、「想いを結集した 建設機械で、豊かな明日へ」である。ここには、環境性能に加え新技術や環境負荷の少ない生産活動を通じて低炭素社会の実現に寄与するため、社員があらゆる場面で豊かな社会に向けて動き出そうという思いが込められている。

この思いを胸に、新技術としてエンジンを電動化した電動建機も試作済みで、水素燃料やバイオ燃料を活用した次世代建機の開発も進めている。さらに、ChatGPTのような生成AIを活用してプログラミングすることで、建機の動作を支援しようという取り組みも始めている。

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る

ジャーナリスト堀純一郎が住友のDNAを探る